Коллектив ученых из МГУ имени М.В. Ломоносова, ИППИ РАН и Сколтеха подвели промежуточные итоги двухлетних исследований по проекту РФФИ*, в рамках которого географы, химики и биологи оценивали устойчивость разных экосистем к поступлению керосина. Результаты исследований опубликованы в журнале «Life».

Это горючее активно используется в авиации и космонавтике, и нередко происходят утечки керосина на аэродромах, космодромах и складах горюче-смазочных материалов. Так, например, в июле 2020 года на Таймыре произошел разлив почти 45 тонн керосина вследствие разгерметизации трубы. Воздействие на среду продуктов нефтепереработки пока что мало изучено. Однако важно прогнозировать отклик экосистем на поступление различных доз керосина, чтобы эффективнее устранять негативные последствия утечек.

В ходе двухлетних исследований удалось уточнить пороговые уровни загрязнения керосином растительных сообществ. Ученые выяснили, что в Центральной России растительность болот, в особенности мхи, гораздо устойчивее к воздействию керосина, нежели лесные растения. При этом травы и кустарники смешанных лесов Европейской России в целом более уязвимы к загрязнению нефтепродуктом, чем флора Дальнего Востока.

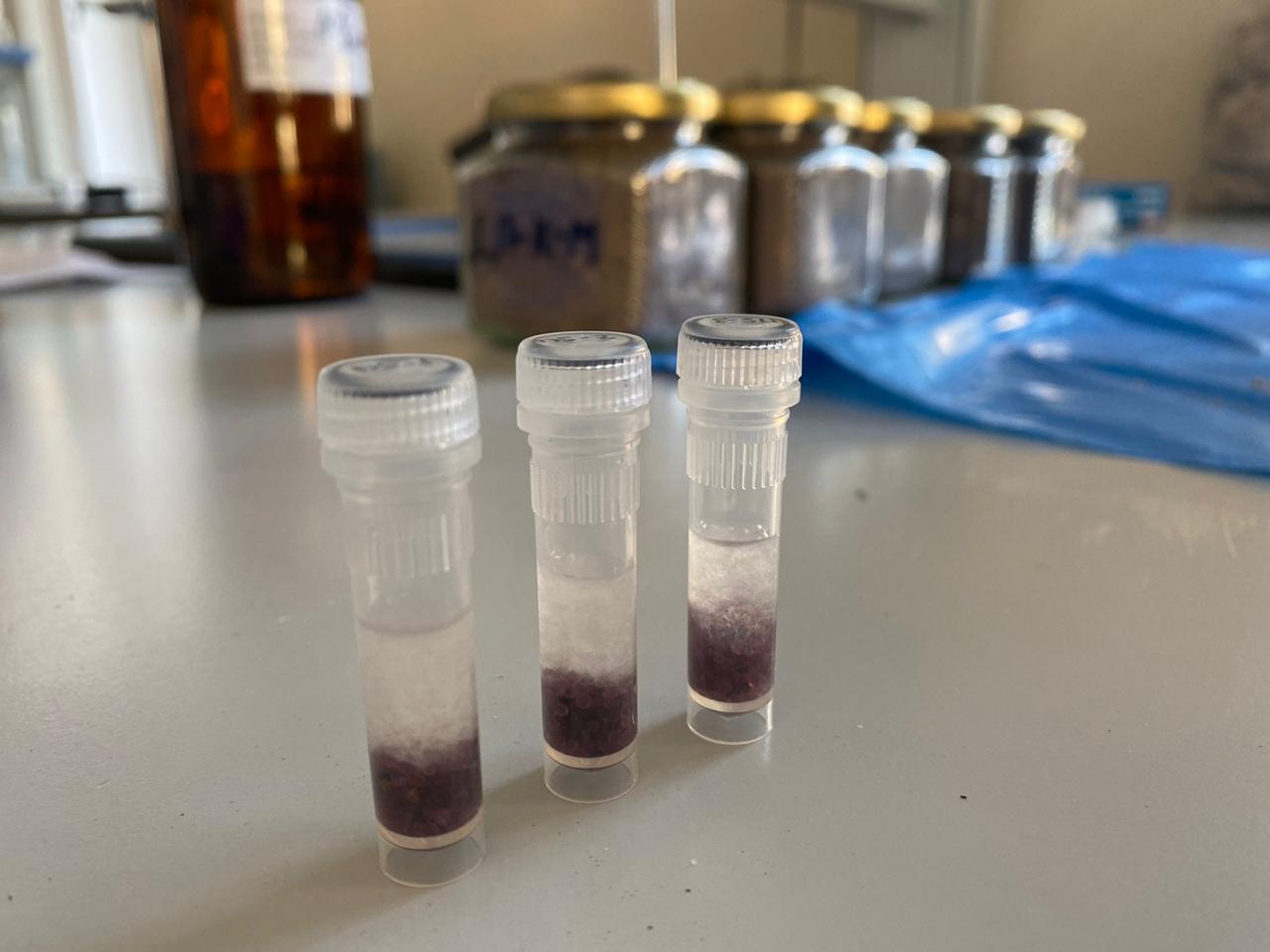

В другом эксперименте исследовалась скорость восстановления состава и активность — т.е. разложение целлюлозы — почвенных микроорганизмов после внесения керосина.

— Мы загрязнили в лабораторных условиях песчаные почвы космодрома Байконур и суглинистые из дальнего Подмосковья пятью нагрузками керосина из расчета от 1 до 100 грамм керосина на 1 килограмм почвы. Сначала мы добротно гомогенизировали большие образцы почв, потом в них залили керосин и снова хорошенько перемешали. Это было нужно, чтобы понять «идеальный» ответ почвы в условиях хорошего перемешивания В течение года мы контролировали состав почвенных микроорганизмов, находящихся в условиях постоянной влажности и температуры. — рассказал о сути эксперимента старший научный сотрудник географического факультета МГУ Иван Семенков. — Затем аналогичный эксперимент был выполнен на космодроме Байконур и Сатинской учебно-научной базе географического факультета, расположенной в Калужской области. В полевых условиях мы налили керосин сверху на почву. И так как невозможно было гарантировать одинаковую степень загрязнения каждой почвенной частички, и к тому же почва находилась в условиях нормальной смены сезонов года, в данном случае мы получили более «шумные» данные. Далее мы анализировали изменения в составе микробных сообществ почв в лабораторных и полевых условиях и сравнили результаты двух экспериментов.

Было установлено, что после внесения до 10 г керосина на 1 кг песчаной пустынной почвы космодрома Байконур или суглинистой (дерново-подзолистой) и торфяной почвы Калужской области состав почвенных бактерий возвращается к исходному за полгода. При более же высоких нагрузках даже через год почвенный микробоценоз всё еще отличается от исходного, так как в нем размножились бактерии, питающиеся углеводородами.

– Очень разные по составу микробные сообщества почв пустынь, болот и смешанных лесов схожим образом отреагировали на поступление керосина, — поведал о полученных результатах биоинформатик из ИППИ РАН Павел Шелякин. — В наиболее загрязненных вариантах почв увеличилась доля бактерий, способных существовать в бескислородной среде и разлагать углеводороды. При этом уменьшилась доля бактерий, предпочитающих жить в кислородной среде. В полевом эксперименте микробное сообщество восстанавливается быстрее, чем в лабораторном. Микробное сообщество болотных почв восстановилось быстрее всего — уже через полгода. Восстановление микробного сообщества дерново-подзолистых почв и песчаных пустынных почв заняло больше года.

Эксперимент продолжается. В январе 2023 году ученые планируют получить результаты по составу почвенного микробоценоза через два года после внесения керосина.

| 28.11.2022 | |