12 мая 2024 года скончался Юрий Дереникович Апресян (1930-2024).

Прощание состоится 16 мая 2024 года.

В 11:00 — отпевание в храме Преображения Господня в Старом Беляеве (ул. Академика Челомея, вл. 3Б),

в 14:00 — гражданская панихида в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН (ул. Волхонка, д. 18/2).

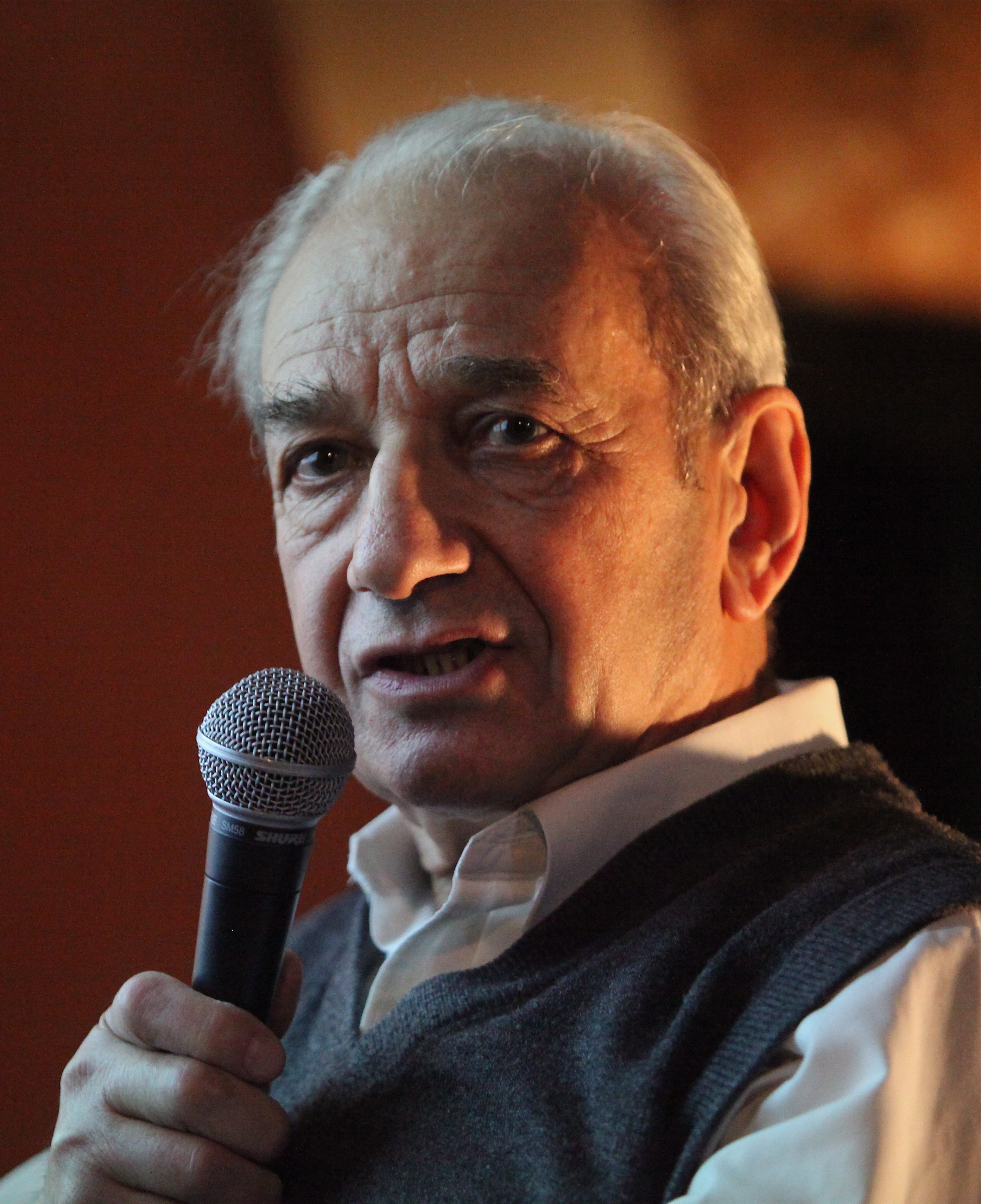

Академик Юрий Дереникович Апресян

(1930 – 2024)

С прискорбием сообщаем, что 12 мая 2024 года на 95-м году жизни после долгой и тяжелой болезни ушел из жизни Юрий Дереникович Апресян, виднейший ученый, действительный член Российской академии наук, главный научный сотрудник ИППИ, проработавший в нашем институте без малого сорок лет.

Влияние его выдающихся трудов и его незаурядной личности на сегодняшний пейзаж отечественной лингвистики, на нравственную атмосферу в научном мире России трудно переоценить. Его книги становились классическими почти сразу после их выхода в свет. Зарубежным исследователям труды Юрия Дерениковича хорошо известны как по многочисленным переводам его русскоязычных книг и статей, так и по специально написанной по заказу Oxford University Press книге Systematic Lexicography.

Ю. Д. Апресян – один из немногих, а может быть, и единственный лингвист-теоретик, имя которого знают сотни тысяч, если не миллионы людей, весьма далёких от науки о языке: именно таков совокупный тираж разных изданий «Большого англо-русского словаря», который был составлен при его активном участии и под его прямым руководством.

Ю.Д. Апресян родился в Москве. Его родители – Дереник Захарович Апресян и Софья Григорьевна Брауде. Окончив в 1953 году факультет английского языка 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков (впоследствии – Институт им. Мориса Тореза, а сейчас – Московский государственный лингвистический университет), он несколько лет преподает английский язык в том же институте и одновременно занимается научными исследованиями, результатом которых становится его кандидатская диссертация на тему «Фразеологические синонимы в современном английском языке», защищенная им в 1958 году.

В 1960 году Ю. Д. Апресян переходит в сектор структурной лингвистики Институт русского языка Академии наук СССР, где работает до лета 1972 года в должности младшего научного сотрудника. В июне 1972 года Ученый совет Института русского языка «не счел возможным» переаттестовать Ю. Д. Апресяна даже в столь скромной научной должности, хотя к этому времени Ю. Д. Апресян — один из ведущих специалистов в области структурной лингвистики, автор двух книг (одна из которых уже переведена на другие языки) и множества статей. Такое решение академического учреждения было полностью продиктовано вненаучными обстоятельствами: Ю. Д. Апресяна преследовали за его инакомыслие. Он не скрывал своего несогласия с политикой советской власти, с ее идеологическими догмами и неоднократно выступал в защиту несправедливо осуждаемых — Ю. Даниеля и А. Синявского, А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, в защиту своего друга Константина Бабицкого, который вместе с другими участниками демонстрации протеста против ввода советских войск в Чехословакию 25 августа 1968 года на Красной площади в Москве был приговорен к нескольким годам ссылки.

С 1972 по 1985 г. Ю. Д. Апресян работает в московском НИИ «Информэлектро», где собирает группу из языковедов и программистов, которая под его руководством занялась разработкой систем автоматического перевода научно-технических текстов. В 1985 году вместе с несколькими своими сотрудниками он переходит в ИППИ, где создает лабораторию компьютерной лингвистики. Не оставляя работы в ИППИ, Ю. Д. Апресян возвращается в Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН, где он возглавляет коллектив ученых, позднее составивших сектор теоретической семантики.

Все эти годы Ю. Д. Апресян активно работает в различных направлениях как теоретической, так и компьютерной лингвистики, а также русистики, создавая исследования, которые оказывают значительное влияние на развитие и отечественной, и мировой науки о языке.

Книга «Лексическая семантика», вышедшая в 1974 г., положила начало новой эпохе в теоретической семантике и лексикографии. Сейчас без нее невозможно представить себе не только дальнейшее развитие этих лингвистических дисциплин, но и преподавание языкознания в вузах.

Выдвинутая им в начале 80-х годов идея интегрального (то есть единого для словаря и грамматики) описания естественного языка, практически воплощаемая им в многочисленных статьях и в словарях, в частности, в «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» (2004), давно укоренилась в сознании молодых ученых. Сейчас эта идея уже кажется настолько очевидной, что трудно себе представить, насколько новаторской она была в свое время.

Особого упоминания заслуживает основанный Ю. Д. Апресяном в 1974 году постоянно действующий семинар по теоретической лингвистике, который не прерывал своей работы в течение сорока шести (!) лет. Выступить на этом семинаре, число заседаний которого приближается к шестистам, считают за честь многие известные лингвисты России и мира. Семинар явился той «ячейкой», в которой постепенно формировалась и к началу ХХI века вполне сложилась возглавляемая Ю. Д. Апресяном Московская семантическая школа. Форма семинарских занятий, с их свободным обменом мнениями, была особенно близка Ю. Д. Апресяну, поскольку, несмотря на свое явно лидерское положение в отечественной лингвистике, он всегда предпочитал именно диалог с коллегами и учениками, обсуждение научных проблем «на равных». Он умел слушать и слышать собеседника, не навязывая ему собственной точки зрения.

В начале 90-х годов заслуги Ю. Д. Апресяна были, наконец, признаны официальной академической наукой: в июне 1992 года он был избран действительным членом Российской академии наук (минуя стадию члена-корреспондента). Академик Ю. Д. Апресян – лауреат Золотой медали им. В.И.Даля, присужденной ему Российской академией наук в 2004 году, иностранный член Национальной Академии наук Армении, почётный профессор МГУ, лауреат престижной премии Вильгельма фон Гумбольдта (ФРГ), доктор honoris causa Софийского университета Св. Климента Охридского, доктор honoris causa Варшавского университета, автор десятка первоклассных книг, многие из которых переведены на несколько языков мира, полутора десятков словарей и более 300 статей, он известен далеко за пределами нашей страны как признанный глава Московской семантической школы (МСШ). В рамках этой школы Ю. Д. Апресяном создана целостная и глубоко проработанная теория семантики, основанная на разнообразном и массовом языковом материале. Уже в этом состоит её принципиальное отличие от большинства современных теоретических построений, которые нередко опираются на весьма ограниченный и выборочный материал. Ю. Д. Апресян всегда ощущал себя лексикографом: именно поэтому он не раз проверял и оттачивал свои теоретические находки, буквально прочитывая объёмистые словари от первой до последней страницы. Работы Ю. Д. Апресяна оказали глубокое воздействие на многие исследования, формально не относящиеся к МСШ, и в значительной степени изменили стиль научного мышления большого числа авторов.

Ю. Д. Апресяну свойственна уникальная способность претворять общие теоретические концепции во вполне конкретные лексикографические продукты. Эта способность проявилось во всех словарях, над которыми он работал, – в «Толково-комбинаторном словаре русского языка», в словаре «Русский глагол – венгерский глагол. Управление и сочетаемость», в «Большом англо-русском словаре», в «Англо-русском синонимическом словаре», в «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» и в «Активном словаре русского языка», впитавшем в себя практически все достижения теоретической мысли МСШ.

Важной особенностью создаваемых Ю. Д. Апресяном словарей является их ориентация на активность. Принцип активности словаря требует, чтобы лексическим единицам была приписана информация, необходимая не только для понимания текстов, но и для гибкого использования языка в речи говорящих (как носителей языка, так и людей, изучающих данный язык в качестве неродного). Это означает, что словарная статья должна содержать исчерпывающие сведения обо всех существенных свойствах лексической единицы. По мысли Ю. Д. Апресяна, совокупность таких сведений, вместе с правилами, по которым строятся языковые высказывания, является формальным аналогом того, что называется языковой компетенцией говорящих.

От симбиоза теоретической семантики и практической лексикографии, на котором настаивает Ю. Д. Апресян, очевидным образом выигрывают все: и лингвисты-теоретики, и лексикографы, и пользователи первоклассных словарей. Словарь оказывается построенным на прочном теоретическом фундаменте, а теория подвергается массовой проверке и получает мощные импульсы для дальнейшего развития и совершенствования.

Другим важным источником импульсов для развития лингвистической теории явилась работа Ю. Д. Апресяна над системами компьютерной обработки естественного языка, в первую очередь над системой машинного перевода «ЭТАП» (= ЭлектроТехнический Автоматический Перевод), в которую он вложил годы труда и частицу своей души. Ю. Д. Апресян, как и другие создатели этой системы, в значительной мере воспринимали ее как своего рода экспериментальный полигон для проверки теоретико-лингвистических построений. По существу именно эта работа привела Ю. Д. Апресяна к формулировке важнейшего принципа интегрального описания языка – принципа согласованности грамматики и словаря. В свою очередь, система «ЭТАП» явилась практическим воплощением этого принципа в жизнь.

Необычайная профессиональная добросовестность, основанная на высоких нравственных принципах, строгая требовательность как к своим научным изысканиям, так и к работам других ученых сочетались у академика Ю. Д. Апресяна с уважением к иным научным концепциям и направлениям, с терпимостью в отношении тех из них, которые, может быть, и значительно расходятся с его собственными научными воззрениями.

В лице Юрия Дерениковича отечественная и мировая лингвистика понесла тяжелую, невосполнимую утрату. Заслуги Юрия Дерениковича перед наукой столь огромны, что всю глубину потери нам только предстоит осознать. В наших душах он навсегда останется мудрым учителем, верным другом и непререкаемым моральным авторитетом.

Вместе с его родными и близкими, друзьями и коллегами мы глубоко скорбим и навсегда сохраним о нем добрую и светлую память.

И.М.Богуславский

Л.Л.Иомдин

Л.П.Крысин

| 13.05.2024 | |